Foire aux questions

Le chantier de la transition énergétique concerne tous les acteurs d’un territoire : citoyens, associations, entreprises, collectivités, agriculteurs. Pas besoin d’être un expert des énergies renouvelables, puisqu’une grande variété de compétences est nécessaire (communication, comptabilité, juridique, etc.). Il y a de la place pour tout le monde.

Voici les principales configurations possibles :

- Un projet initié par des acteurs locaux (citoyens, agriculteurs, entreprises locales…) et qui trouvent des partenaires, dont souvent, la collectivité, et parfois un développeur.

- Un projet initié par la collectivité, en partenariat ou non avec un développeur, et ouvert ou non aux habitants.

- Un développeur qui ouvre son projet à la participation des citoyens et/ou collectivités

- Une centrale déjà en fonctionnement rachetée par des collectivités et/ou des citoyens

Source : « Pour une Transition énergétique Citoyenne »

(2015, Le Labo de l’Économie Sociale et Solidaire)

Source : « Pour une Transition énergétique Citoyenne »

(2015, Le Labo de l’Économie Sociale et Solidaire)

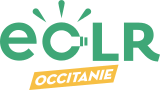

- Garantir l’ancrage local des projets. Par essence décentralisés et diffus, les gisements d’énergies renouvelables doivent permettre aux territoires d’organiser leur autonomie énergétique dans l’intérêt de leurs habitants. Pourtant la grande majorité de la production d’électricité renouvelable des campagnes françaises reste portée par des opérateurs privés, souvent extérieurs au territoire. Les projets initiés et maîtrisés par les acteurs locaux garantissent à l’inverse un ancrage local et participent ainsi à l’émergence d’un modèle de gestion démocratique et décentralisée du déploiement des énergies renouvelables.

- Permettre une réappropriation citoyenne des questions énergétiques. La lutte contre le réchauffement climatique et le chantier de la transition énergétique concernent tous les acteurs d’un territoire. L’accélération du développement des énergies renouvelables implique l’adhésion des citoyens. Les projets citoyens d’énergie renouvelable permettent le développement d’une culture énergétique partagée et la « mise en mouvement des citoyens » dans des dynamiques collectives positives. Ils offrent également un cadre pour lutter contre le changement climatique (enjeu mondial) par la mise en place de solutions locales portées par et pour les territoires.

- Mobiliser l’épargne de proximité et garantir les retombées économiques locales. La transition énergétique est une formidable chance pour le développement local de nos territoires. Il s’agit de s’assurer que la valorisation des gisements renouvelables – ressources communes appartenant à tous – maximise la création de retombées locales partagées (création d’emplois, financement d’actions de maîtrise de l’énergie, mobilisation d’une épargne utile et traçable, etc.). L’investissement participatif permet en outre de compléter les sources de financement mobilisables pour des projets qui nécessitent des investissements de départ importants.

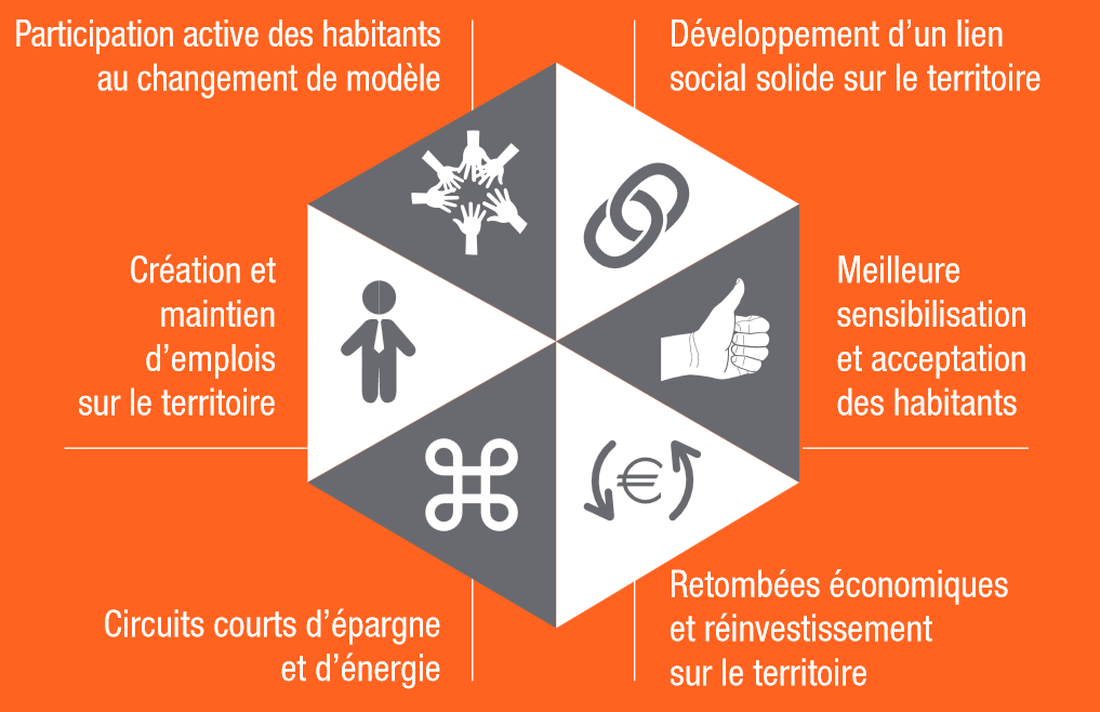

Une grande partie des projets coopératifs d’énergies renouvelables suivent le montage suivant :

- Un groupe «moteur» se met en place dès les prémisses du projet, regroupé sous forme associative ou non.

- Une société locale est ensuite créée. Les acteurs locaux participent à sa création (rédaction des statuts) et prennent ensuite des parts de capital dans le cadre d’une collecte locale.

- En parallèle de cette constitution, les acteurs locaux doivent identifier les gisements et les propriétaires du foncier sur lequel ils souhaitent développer leur projet, puis mener les études technico-économiques afin de s’assurer de la faisabilité du projet.

- Cette société financera ensuite la réalisation d’unités de production d’énergie. Le financement est constitué des fonds propres apportés par la société et de l’emprunt bancaire contracté en complément si nécessaire.

- La société est propriétaire de l’unité de production, elle l’exploite et vend l’électricité (ou la chaleur) qu’elle injecte sur le réseau. Les projets d’énergies renouvelables sont, dans la quasi-totalité, rentables et génèrent à plus ou moins long terme des retours significatifs. Ce sont les recettes issues de la vente d’électricité (ou de chaleur) qui permettent à la société de payer des charges (maintenance, assurances, loyers, prêts, etc.) et d’alimenter les bénéfices.

- Les bénéfices peuvent être mis en réserve et/ou être distribués aux actionnaires. En les mettant en réserve, la société peut ensuite financer d’autres projets et ainsi créer une boucle vertueuse de réinvestissement dans la production ou la maîtrise de l’énergie.

Source : Energie Partagée

Source : Energie Partagée

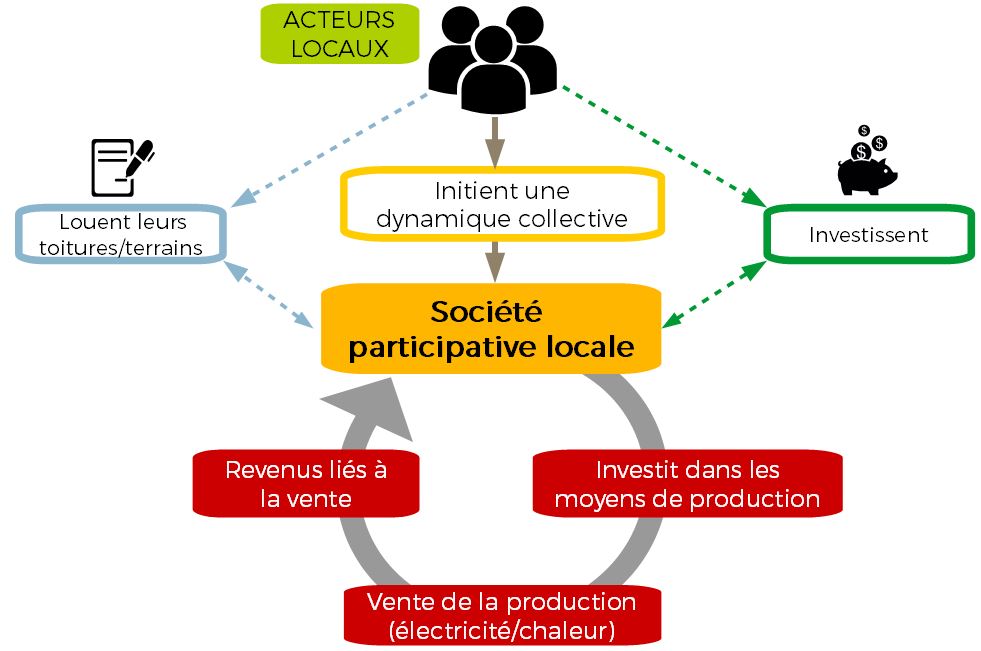

L’ingénierie technique est la même que pour n’importe quel projet d’énergie renouvelable. En effet, que le projet soit porté par un acteur local ou international, les autorisations demandées et les exigences techniques sont les mêmes. En revanche, la dimension “participative” vient rajouter des étapes supplémentaires dans le montage du projet.

Six phases distinctes :

Émergence : Dans les projets citoyens d’énergie renouvelable, il existe une phase supplémentaire par rapport aux projets classiques correspondant à l’émergence du projet. Cette phase est essentielle pour l’appropriation du projet. Elle permet de définir les objectifs, le groupe pilote, sa volonté d’élargissement, ses valeurs et l’organisation des compétences à mettre en place (technique, animation, juridique et financière).

Préfaisabilité : Cette phase vise à déterminer la faisabilité du projet à travers des études : recherche d’un site favorable, réalisation d’un pré-projet, consultation des autorités administratives. Les porteurs de projet peuvent s’appuyer sur des bureaux d’étude pour réaliser cette phase. Le foncier est un élément stratégique pour assurer la maîtrise des projets. Si les résultats s’avèrent trop négatifs, le projet sera abandonné à cette étape.

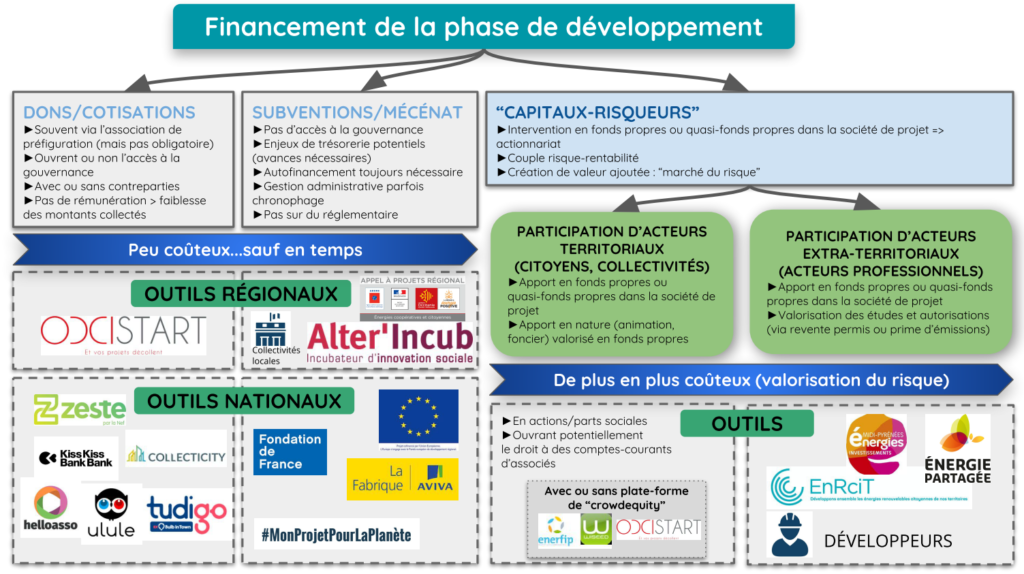

Développement : Phase cruciale, puisque c’est au cours de celle-ci que le projet va réellement prendre forme à travers la définition de son montage juridique et financier (choix et constitution de la société locale participative). La phase de développement est également une phase dite “à risques” puisqu’il s’agit du moment où nombre de projets sont abandonnés lorsque les études et autorisations sont défavorables au projet. Les besoins de financement du développement oscillent entre 10 000€ et 300 000€ en fonction de la filière et de la dimension du projet. Le développement est, le plus souvent, financé par les fonds propres des acteurs – même si divers dispositifs d’appui au financement existent.

Cf « Comment faire financer la phase d’études ? »

Un plan d’affaires prévisionnel doit par ailleurs en parallèle être réalisé puis complété, mis à jour, affiné, corrigé… au cours de l’avancement des études, du recueil des données techniques et économiques. Il s’agit non seulement d’un document d’analyse du projet, mais également d’un référentiel qui servira à se situer lorsque le projet aura démarré. C’est également un document de communication à destination des partenaires financiers.

Financement : Si les porteurs de projet obtiennent toutes les autorisations administratives nécessaires, ils peuvent alors entamer la phase de finalisation du financement. Deux temps à prévoir : rassembler la totalité des fonds propres puis démarcher les banques. En règle générale, le financement d’un projet d’énergie renouvelable de moyenne ou grande dimension est constitué à 20-25 % de fonds propres (investissement citoyen, apports du secteur public ou privé) et 75-80 % d’emprunt bancaire.

Construction : Une fois l’intégralité des fonds rassemblés, la construction peut débuter. Les porteurs ont préalablement identifié tous les prestataires de la chaîne de construction, afin que le chantier ne prenne pas de retard et soit fluide. L’ultime étape est le raccordement de l’installation au réseau de distribution et sa mise en service.

Exploitation : La maintenance et le suivi de production sont nécessaires tout le long de la vie de l’installation. La mobilisation locale continue par ailleurs en actant collectivement de la manière donc les bénéfices sont affectés annuellement : financement de nouveaux moyens de production, d’activités connexes en lien avec la maîtrise de l’énergie, rémunération des actionnaires, etc.

- Quel territoire ?

Il est important de questionner dès le lancement du projet l’échelle territoriale dans laquelle se projette le groupe porteur. En fonction de l’échelon choisit, il s’agit alors d’identifier la politique énergétique du territoire pour ainsi replacer ses objectifs dans un contexte plus global. - Quels sont les acteurs locaux susceptibles de participer ou de relayer ?

La clé de réussite d’un projet de ce type est la capacité à fédérer une grande diversité d’acteurs (élus, citoyens, société civile, entreprises locales, etc.). Une première étape peut donc constituer en une cartographie des acteurs pouvant être intéressés et impactés par le projet. Cela permet notamment d’identifier les acteurs ancrés sur le territoire qui pourront accompagner la mobilisation et la structuration du groupe pilote. Les collectivités locales représentent à ce titre des acteurs primordiaux à solliciter. Leur soutien peut revêtir des formes très variées. Les mettre dans la boucle le plus tôt possible permet de s’assurer d’un soutien a minima symbolique (gage de confiance pour les investisseurs), voire financier et logistique si le projet est co-construit avec les acteurs publics.Cf. « Quelle place pour les collectivités? » - Que voulons-nous ?

Le groupe porteur ne peut faire l’économie de questionner les intérêts, motivations et valeurs des différents acteurs en présence. Il s’agit de se mettre d’accord sur les modalités de gouvernance, la question de la répartition des bénéfices, la manière dont l’on souhaite choisir les partenaires techniques et leur rôle dans le projet, etc. La réponse à ces questions est essentielle pour regarder dans une même direction et anticiper les questions éthiques qui se poseront tout au long du projet. - Quels sont les moyens à notre disposition ?

Quel que soit l’acteur à l’initiative du projet (citoyens, développeurs, collectivités), il s’agit de déterminer les compétences nécessaires. Un inventaire des “ressources internes” peut être utile en début de parcours pour identifier les forces du collectif mais également ses faiblesses potentielles. Il est rare qu’une personne ou une structure détienne toutes les compétences pour mener à bien un projet d’énergie renouvelable. Il s’agira aussi de questionner les moyens financiers disponibles ou à aller chercher. Le rapport au risque est également déterminant : Qui parmi nous et autour de nous est prêt à prendre les risques financiers liés au financement du développement ? Sommes-nous prêts à nous lancer dans une aventure entrepreneuriale ? Ainsi, ce diagnostic vous permettra de déterminer au mieux les compétences complémentaires à aller chercher, les besoins en accompagnement et les opérateurs extérieurs (bureaux d’études, développeurs, etc.) à mobiliser, tout en gardant la main. - Quels sont nos outils pour coopérer ?

La coopération ne se décrète pas dans un groupe, elle peut se retrouver à la fois dans les aspects de gouvernance formelle (statuts, règlement intérieur…) et informelle (animation des réunions, outils collaboratifs en ligne…). Quel que soit le statut juridique choisi, il s’agit d’organiser les prises de décision avec un nombre de parties-prenantes qui peut rassembler quelques dizaines de personnes jusqu’à des centaines voire des milliers de citoyens.

Il y a deux manières de faire financer la phase “à risques” : grâce aux fonds propres des acteurs locaux ou par du “co-développement”.

- Financement en fonds propres.

Dans ce premier cas, l’objectif est de mobiliser le plus d’investisseurs citoyens ou publics locaux pour diluer le risque. Il s’agit néanmoins d’une phase incertaine et seuls des investisseurs avertis rejoindront financièrement cette phase. L’engagement financier des acteurs du territoire permet de s’assurer de la maîtrise du projet et d’une valorisation financière de la phase à risque dans une logique non-spéculative. Il existe plusieurs sources de co-financement pouvant compléter le tour de table durant cette phase : fonds régionaux (MPEI par exemple), subventions (comme dans le cas de l’appel à projets “énergies coopératives et citoyennes”), fonds citoyens comme Energie Partagée Etudes (qui permettent la mutualisation des risques), des sociétés publiques locales qui peuvent également investir dès la phase de développement.

Panorama des sources de financement du développement quand le projet est encore « risqué »:

- Co-développement.

Le co-développement consiste en un partenariat avec une entreprise de développement dans le cas où les acteurs locaux souhaitent maîtriser l’ensemble du projet tout en bénéficiant des compétences techniques et financières d’un partenaire privé (qui prend en charge les coûts de développement). Garder la maîtrise du projet, notamment sur les filières de l’éolien et du photovoltaïque au sol, ne veut pas toujours dire faire « cavalier seul ». Le co-développement permet notamment de minimiser le risque financier de développement pour les acteurs locaux et de s’appuyer sur les compétences…tout en maximisant les retombées économiques sur le territoire et en restant à la manoeuvre. Un co-développement peut notamment prendre la forme d’une mise en concurrence d’entreprises de développement après avoir défini un cahier des charges des volontés du territoire. Il s’agira ensuite d’organiser les contours et modalités du partenariat (objectifs, répartition des rôles, valorisation des risques, gouvernance etc.)

- la possibilité pour les collectivités de participer au capital des sociétés commerciales par actions qui produisent des énergies renouvelables (article 109)

- la possibilité pour ces mêmes sociétés d’ouvrir leur capital aux citoyens (article 111)

- le financement participatif: un apport en dette (emprunt, obligations, minibons, etc.) d’au moins 10% du financement

- l’investissement participatif, au moins 40% du capital (titres de capital/fonds propres et quasi fonds propres) du projet est apporté, distinctement ou conjointement par une collectivité territoriale, une société par actions, une société coopérative, une société d’économie mixte.

Ci dessous, une liste des acteurs à contacter en premier lieu.

La Région et l’ADEME Occitanie soutiennent activement ces projets depuis 2014, notamment via le renouvellement de l’appel à projets “énergies coopératives et citoyennes” et le soutien financier au réseau.

En savoir + sur l’appel à projets

Le réseau ECLR constitue ainsi un partenaire clé au démarrage du projet en proposant un accompagnement individualisé, une base méthodologique et des espaces d’échanges de bonnes pratiques (formations, ateliers, etc.). L’association sert également tout du long du projet en participant à créer un contexte favorable à l’énergie citoyenne : communication auprès du grand public, plaidoyer auprès des collectivités et partenaires, développement d’outils mutualisés, etc.

La tête de réseau nationale, le Mouvement Energie Partagée, vient compléter l’action du réseau ECLR par des actions de communication, une offre complète de formations, un travail de lobbying et deux outils financiers : Energie Partagée Investissement et Energie Partagée Etudes.

En savoir + sur Energie Partagée

Les réseaux d’accompagnement de l’économie sociale et solidaire peuvent aussi appuyer la création de sociétés locales, notamment en permettant aux porteurs de bénéficier d’une co-incubation par le réseau régional ECLR et les structures accompagnatrices des coopératives en région (Union régionale des Scop et incubateurs d’innovation sociale : AlterIncub, Première Brique et Catalis).

En savoir + sur les Incubateurs

Un autre acteur clé qui appuie au quotidien les projets citoyens est Enercoop et son réseau de 9 coopératives régionales. Le développement de nouveaux moyens de production d’énergie renouvelable est au coeur du modèle d’Enercoop. Le réseau des coopératives Enercoop peut contribuer à votre projet de différentes manières : communication, tarif d’achat, offre d’accompagnement, investissement. Enercoop Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées accompagnent tout particulièrement la dynamique d’essaimage des projets citoyens en région Occitanie par un soutien actif (financier et opérationnel) au réseau ECLR et par le développement d’une offre d’assistance à maîtrise d’ouvrage adaptée aux besoins des porteurs.

En savoir + sur Enercoop

Ci dessous, une liste des acteurs à contacter en premier lieu.

La Région et l’ADEME Occitanie soutiennent activement ces projets depuis 2014, notamment via le renouvellement de l’appel à projets “énergies coopératives et citoyennes” et le soutien financier au réseau.

En savoir + sur l’appel à projets

Le réseau ECLR constitue ainsi un partenaire clé au démarrage du projet en proposant un accompagnement individualisé, une base méthodologique et des espaces d’échanges de bonnes pratiques (formations, ateliers, etc.). L’association sert également tout du long du projet en participant à créer un contexte favorable à l’énergie citoyenne : communication auprès du grand public, plaidoyer auprès des collectivités et partenaires, développement d’outils mutualisés, etc.

La tête de réseau nationale, le Mouvement Energie Partagée, vient compléter l’action du réseau ECLR par des actions de communication, une offre complète de formations, un travail de lobbying et deux outils financiers : Energie Partagée Investissement et Energie Partagée Etudes.

En savoir + sur Energie Partagée

Les réseaux d’accompagnement de l’économie sociale et solidaire peuvent aussi appuyer la création de sociétés locales, notamment en permettant aux porteurs de bénéficier d’une co-incubation par le réseau régional ECLR et les structures accompagnatrices des coopératives en région (Union régionale des Scop et incubateurs d’innovation sociale : AlterIncub, Première Brique et Catalis).

En savoir + sur les Incubateurs

Un autre acteur clé qui appuie au quotidien les projets citoyens est Enercoop et son réseau de 9 coopératives régionales. Le développement de nouveaux moyens de production d’énergie renouvelable est au coeur du modèle d’Enercoop. Le réseau des coopératives Enercoop peut contribuer à votre projet de différentes manières : communication, tarif d’achat, offre d’accompagnement, investissement. Enercoop Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées accompagnent tout particulièrement la dynamique d’essaimage des projets citoyens en région Occitanie par un soutien actif (financier et opérationnel) au réseau ECLR et par le développement d’une offre d’assistance à maîtrise d’ouvrage adaptée aux besoins des porteurs.

En savoir + sur EnercoopEn devenant investisseurs, les acteurs locaux vont capter localement une partie plus importante de la valeur générée par les projets. Nous pouvons parler de «circuit-court de la rentabilité”. À la différence des investisseurs classiques, les investisseurs locaux ne font pas de la rentabilité la priorité absolue. Ils cherchent plutôt un investissement sûr et pérenne et qui profite au territoire.

Il faut distinguer dans le financement la partie “fond propres” et la partie “dette”. Les fonds propres sont constitués par des apports en capital. Les fonds propres de la société peuvent être complétés par des quasi fonds propres, via des obligations ou compte-courants d’associés (CCA). Concernant l’emprunt bancaire, les caisses régionales et banques nationales peuvent être sollicitées pour des projets jusqu’à 500 000 euros environ. Pour des projets plus importants (plus d’un million d’euros d’investissement), il est conseillé de constituer un «pool bancaire», avec contribution de plusieurs banques.

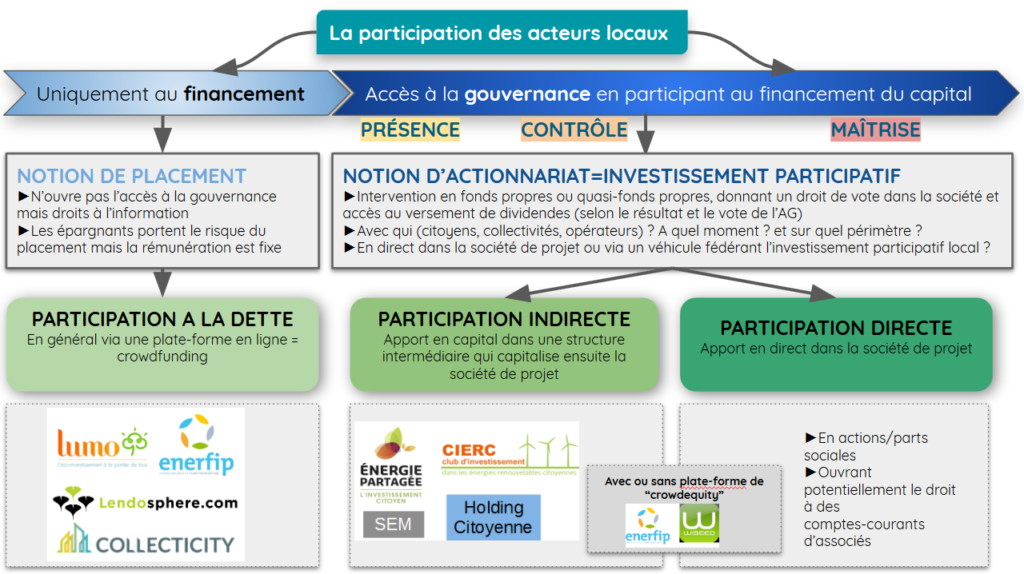

Les différentes formes de participation financière:

- Participation au financement sans implication dans la gouvernance. Dans ce cas de figure, le financement local porte sur la dette (prêts participatifs, obligations, minibons, comptes à terme, etc.) avec un intermédiaire (plateforme de financement participatif, banques). L’atout de ces montages est de pouvoir proposer un produit transparent et attractif aux épargnants locaux (taux de rémunération fixe, respect du cadre réglementaire, gestion simplifiée de la collecte, etc.). C’est la forme la plus simple de participation, mais c’est celle qui restreint le plus les retombées pour le territoire : la participation est très limitée dans le temps (2 à 6 ans), les retours sont très modestes par rapport à l’ensemble des flux financiers générés et il n’y a pas d’implication véritable des habitants permettant d’optimiser l’intégration locale du projet.

- Participation au financement avec gouvernance indirecte. Les acteurs locaux participent dans ce cas au financement par le biais d’une structure intermédiaire (via un outil d’investissement, une structure participative locale, un club d’investisseur) qui capitalise ensuite la société de projet. L’intérêt de cette option réside principalement dans la simplification de la gouvernance (un seul acteur représente les acteurs locaux dans la société de projet) et le respect du cadre réglementaire sur l’appel public à l’épargne (notamment si l’outil de capitalisation intermédiaire bénéficie d’un agrément de l’Autorité française des marchés financiers)

- Participation au financement avec gouvernance directe. Il s’agit de l’option qui bonifie le plus le caractère participatif et exemplaire des projets. Les acteurs locaux participent au financement direct en fonds propres de la société (capital, compte courant d’associés, titres participatifs). Les actionnaires locaux ne recherchent pas seulement le placement de leur épargne mais bien la participation à la vie de la société. Les freins à ce montage financier reposent essentiellement sur le cadre restrictif encadrant l’appel public à l’épargne. Certaines plateformes de financement participatif proposent néanmoins aujourd’hui une offre d’intermédiation avec des produits d’”investissement participatif” (fonds propres) tout en permettant à la société citoyenne une gestion simplifiée de la collecte et le respect du cadre réglementaire.

Ce sont la définition du projet, ses objectifs, sa gouvernance, qui vont permettre de choisir la structure juridique adaptée .Un grand nombre de solutions juridiques existent pour permettre d’intégrer l’implication des citoyens et des collectivités dans les projets de production d’énergie renouvelable. La nature du projet, les valeurs fondatrices et le type de partenariat(s) retenu(s) vont impacter les options statutaires possibles.

Voici les options les plus adaptées aux projets participatifs :

- Société par actions simplifiées de type “coopératif”

- Société coopérative

- Société d’économie mixte

Dans les projets à fonctionnement coopératif, la gouvernance est décorrélée du poids dans le capital.

Tous. De la commune rurale à la région en passant par les intercommunalités, des élus et des agents territoriaux ont décidé de faire de la transition énergétique un axe de développement économique et social local.

L’un des enjeux des projets de territoire est d’être en adéquation avec les politiques publiques. Deux cas de figures se présentent

- soit le cadre politique est déjà existant et incitatif (SRCAE/PCAET/TEPCV, etc.)

- soit un projet est un déclencheur d’une réflexion globale autour d’une politique territoriale

Les collectivités territoriales sont des acteurs incontournables pour répondre aux objectifs locaux et nationaux de développement des EnR et des économies d’énergie «soit en tant qu’initiatrices, soit en tant que membres du « premier cercle » d’acteurs, soit encore, en tant qu’acteurs bienveillants».

Les collectivités peuvent participer de multiples façons à ce type initiatives :

- soutien politique au projet (mise en valeur du projet lors de différentes manifestations, affichage public du soutien apporté…),

- soutien logistique au projet (mise à disposition de salles pour les réunions..) et à la diffusion d’information par l’affichage dans les bâtiments publics, sur les sites Internet des collectivités et dans les boîtes aux lettres des habitants.

- participation à la mise en place de la démarche (participation aux réunions et aux groupes de travail, avis donné sur les différentes orientations, etc.). Pour les plus grandes collectivités, les compétences internes (techniques et financières) de leurs agents territoriaux peuvent jouer un rôle très important dans le soutien au projet.

- prise de parts de capital dans la société Centrales Villageoises

- mise à disposition de toitures publiques pour la réalisation d’installations photovoltaïques

- garantie d’emprunt en faveur de la société

Certaines de ces aides peuvent sembler anodines. Néanmoins, il s’agit d’une caution symbolique forte pour montrer aux habitants que le projet est légitime puisqu’il est appuyé par la collectivité.

Les besoins financiers sont présents tout du long du projet. Il est donc possible de :

- Financer l’émergence (subventions, mise à disposition, etc.)

- Financer le développement du projet.

- Investir dans le projet en phase d’exploitation

La loi sur la transition énergétique pour une croissance verte (du 17 août 2015) marque à ce titre un tournant en facilitant l’investissement en direct dans les projets de production d’énergies renouvelables.

Le nouvel article L. 314-28 du code de l’énergie indique en effet que les collectivités « peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables ». Pour la première fois, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent être actionnaires d’une structure juridique ayant pour principale vocation la poursuite d’un but lucratif. Cet article s’articule également avec la récente loi relative à l’économie sociale et solidaire (qui permet la capitalisation d’une Société coopérative d’intérêt collectif par une collectivité jusqu’à 50%).

Les collectivités sont ainsi habilitées à prendre des parts, dans le cas des projets de production d’énergies renouvelables, dans les sociétés suivantes :

- Société d’économie mixte (SEM)

- Société d’économie mixte à opération unique (SEMOP)

- Société coopérative régie par la loi de 1947 portant statut de la coopération

- Et dans les SA et le SAS dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables.

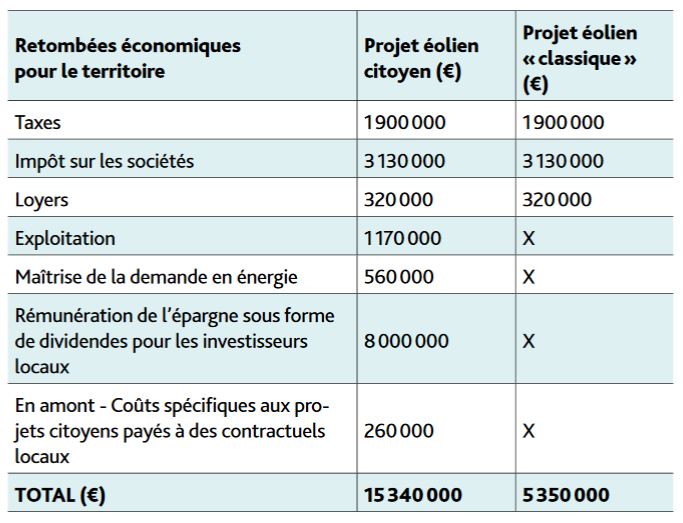

L’objectif avec les projets citoyens et participatifs est bien d’exploiter une ressource locale génératrice de revenus en impliquant les acteurs locaux. Tout en gardant l’épargne locale et les budgets publics sur le territoire, ces projets permettent de générer des retombées économiques locales pour investir dans d’autres projets (de transition énergétique ou de transition sociétale au sens large).

Plus la maîtrise du développement du projet est grande, plus les retombées économiques locales seront maximisées.

“Cas d’étude : les parcs éoliens citoyens de Béganne et de Séverac-Guenrouët

En 2014, le premier parc éolien citoyen de France a été inauguré à Beganne dans le Morbihan, suivi deux ans plus tard d’un second parc à Severac-Guenrouët en Loire-Atlantique. Pour voir le jour, ces deux projets portés par l’association Énergies citoyennes en Pays de Vilaine (ex Éoliennes en Pays de Vilaine – EPV) ont dû construire un modèle économique solide, à la fois crédible pour les banques et attrayant pour les citoyens.

Dans le cas d’un projet éolien «classique» où le projet est porté par un investisseur externe au territoire, les revenus qui restent sur le territoire se limitent aux taxes perçues par les collectivités (1 900 000€), aux loyers versés aux propriétaires des terres où sont implantées les éoliennes (320 000€) et, dans le cas où le porteur ne délocalise pas ses bénéfices ou ne fait pas d’optimisation fiscale, aux impôts sur les sociétés (3 130 000€).

Bien entendu, un projet citoyen paie aussi des taxes, des impôts et des loyers. Néanmoins, sa contribution à la richesse du territoire va plus loin. La gestion technique et administrative, le suivi d’exploitation, hors maintenance assurée par le constructeur, sont faits à plein temps par un salarié qui habite sur place (1 170 000€). De plus, dans le modèle porté par EPV, une partie des bénéfices est utilisée pour financer à mi-temps un poste d’animateur local en maîtrise de la demande en énergie (560 000€) afin d’accompagner les acteurs du territoire qui le souhaitent. Il ne faut pas non plus oublier les coûts liés à la spécificité des projets citoyens en amont de la phase d’exploitation. Ils correspondent notamment aux frais nécessaires à la mobilisation des citoyens du territoire et aux dépenses supplémentaires pour adapter l’ingénierie interne et le montage juridique à ce type de projet; les partenaires sollicités pour ces tâches sont bien entendu eux aussi issus du territoire.

Enfin, les citoyens qui ont investi dans le parc touchent des dividendes qu’ils pourront par la suite réinjecter dans l’économie locale (8 000 000€). Au total, sur ce projet éolien de 8 MW, un projet citoyen rapporte environ, sur 20 ans, 9 990 000€ de plus au territoire qu’un projet classique.

Il est à noter que ces calculs ne prennent en compte ni l’effet multiplicateur que peut entraîner cette distribution de richesse, ni les économies réalisées grâce à la maîtrise de la demande en énergie”.

Source : Guide d’Énergie Partagée à destination des collectivités

Vous pouvez participer de plusieurs façons :

- En relayant nos actualités dans vos réseaux (inscription à notre newsletter ici)

- En proposant de mettre votre toit ou terrain à disposition d’une coopérative citoyenne (découvrez tous les projets ici)

- En prenant des parts dans une coopérative citoyenne (découvrez tous les projets ici)

- En initiant sur votre territoire une dynamique fédéradrice autour de la production d’énergie renouvelable. Pas besoin d’être un expert des énergies renouvelables, une grande variété de compétences (communication, comptabilité, connaissances technique, etc.) est nécessaire pour mener à bien un projet de ce type. Il y a donc de la place pour tout le monde. Le plus dur ? Fédérer largement de manière à s’assurer d’un portage du projet par tous les acteurs concernés.

Aux différentes étapes propres à un projet “classique” d’énergie renouvelable, se rajoute en effet celle de la mobilisation locale. Dans le cas d’un projet citoyen et participatif, celle-ci est néanmoins portée par des acteurs locaux et n’incombe pas aux partenaires techniques. Ce volet participatif permet par ailleurs de :

- définir un projet adapté au territoire grâce à la connaissance fine de leurs habitants et leurs collectivités.

- d’accélérer la mise en place des projets, voire éviter certains recours en facilitant l’acceptation par les habitants de projets qui impactent leur territoire grâce à une information large et transparente.

La collaboration avec des “non-sachants” suppose néanmoins :

- un effort de pédagogie de la part des opérateurs. Il s’agit de faire monter en compétence des citoyens, élus et agriculteurs, de manière à les permettre d’opérer des choix stratégiques et d’être eux-mêmes en capacité de communiquer auprès de la population sur des aspects techniques, financiers et juridiques.

- une clarté sur le périmètre d’actions de chacun. Les acteurs locaux n’ont aucunement vocation à remplacer les professionnels des énergies renouvelables. Ces projets ne remettent nullement en cause les apports des développeurs et des bureaux d’études spécialisés. Ils redistribuent simplement autrement les rôles dans ces activités en ré-équilibrant la place des acteurs locaux qui tendent à se positionner comme maître d’ouvrage

On peut distinguer 4 niveaux d’implication des acteurs locaux :

- Les acteurs locaux orientent des choix mais sans prendre part à l’investissement en faisant une information initiale permettant de susciter la mobilisation, en recourant à un appel d’offre ou en imposant des contraintes au développeur privé

- Participer aux décisions sans poids significatifs : accorder des droits de vote aux citoyens et collectivités territoriales sans minorité de blocage.

- Une maîtrise citoyenne et publique des décisions : chercher l’équilibre avec d’autres parties prenantes en se réservant une minorité de blocage

- Les acteurs du territoire contrôlent le projet : les citoyens et les collectivités territoriales ont un poids majeur dans les décisions, maîtrisent les décisions stratégiques (choix techniques, entrée-sortie des nouveaux actionnaires, affectation des bénéfices…) et maximisent les retombées pour le territoire.

Source : Guide d’Énergie Partagée à destination des collectivités

Le timing est à nouveau un élément clé de succès concernant cette question. Il convient de ne pas attendre une faisabilité assurée du projet pour contacter les acteurs locaux et leur proposer de s’impliquer. Plus leur implication se situe en amont, plus l’appropriation du projet sera forte. Le rôle du réseau ECLR est justement d’intervenir lors des premières réunions pour présenter à l’ensemble des acteurs les montages participatifs envisageables, les freins et avantages de chacun.

- Pour bénéficier du bonus de rémunération pour investissement participatif, de 3€/MWh, le candidat aux appels d’offres doit être au moment de l’achèvement du projet l’un des acteurs suivants :

- une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités ;

- une société par actions régie par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont au moins 20% du capital est détenu, distinctement ou conjointement, par vingt personnes physiques au moins, une ou plusieurs collectivités territoriales, des groupements de collectivités

- une société coopérative régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération collectivité territoriale dont au moins 40% du capital est détenu, distinctement ou conjointement, par vingt personnes physiques au moins, une ou plusieurs collectivités territoriales, des groupements de collectivités.”

- Pour bénéficier du bonus de rémunération pour financement participatif, de 1€/MWh, le candidat aux appels d’offres doit s’engager, « au moment de l’achèvement du projet à ce que 10% du financement soit apporté distinctement ou conjointement, par au moins 20 personnes physiques, une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités. »

- Les territoires ruraux se retrouvent en première ligne dans la valorisation des gisements d’énergies renouvelables (toits, déchets, fonciers,etc.), ces derniers étant massivement présents dans nos campagnes.

- Le monde rural est à la recherche de nouvelles activités pour compléter les revenus agricoles. On parle à ce titre du développement d’”agri-énergéticiens” pour qualifier ces nouvelles formes de collaboration.

- La tradition de « coopération entrepreneuriale » propre au monde agricole constitue un levier pour le développement de projet collectif d’énergies renouvelables

La dynamique est belle et bien en marche !

- Ferme d’Escoums (photovoltaïque)

- Ferme de Figeac (photovoltaïque)

- La Citoyenne (éolien)

- Methamoly (biomasse)

- Lum Del Larzac (photovoltaïque)

- Centrès Méthanisation(biomasse)

- Methalayou(biomasse)